Joaquín Fabrellas

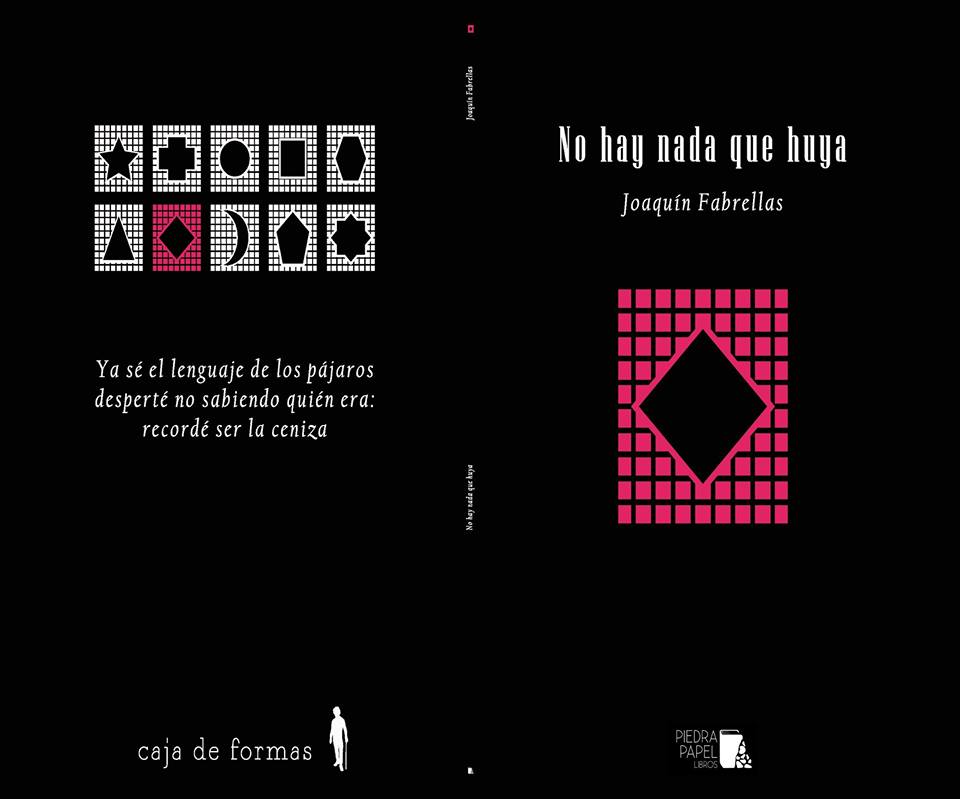

No hay nada que huya. Una introducción.

Joaquín

Fabrellas Jiménez

Durante el proceso de creación y escritura de este

poemario, (2005-2009), y las siguientes correcciones que le apliqué, estuve leyendo diferentes libros que influirían de forma capital en

este poemario, así como en las lecturas que a partir de ese momento realizaría,

por tanto, estos libros forman parte de mi educación sentimental. Los temas que

trataban estos libros son los que aún hoy me siguen interesando y los autores

que busco y más me interesan son los que tratan estos temas: la nada, lo inefable,

el silencio, la expresión poética, el lenguaje, la posibilidad de la palabra

poética, el origen del lenguaje poético…

En Variaciones sobre el pájaro y la red, así

como en La piedra y el centro, se tratan todos estos temas de forma

condensada. José Ángel Valente, además de ser un gran poeta que investiga en

las raíces del silencio, en la palabra poética, me puso en la pista de ciertos

autores como Mestre Eckhart o ciertas Cantigas de Alfonso X el Sabio que

hablaban de una figura, un monje que se perdió en un jardín en donde escuchó

por trescientos años el pájaro inagotable que hablaba de las bondades del

paraíso: ese era el lenguaje de los pájaros, el lenguaje puro que aparece en el

Corán, sin prejuicios y sin significaciones erróneas. En la Cantiga CIII de

Alfonso X el Sabio.

El poemario se abre con estos versos que definen el punto de partida del discurso poético:

Ya sé el lenguaje de los pájaros

Ya sé el lenguaje de los pájaros

Desperté

no sabiendo quién era:

Recordé

ser la ceniza

Intetar establecer un nuevo discurso olvidando todo lo anterior, covirtiéndonos en ceniza y labrando una nueva forma de decir.

Lo que

trataba de encontrar con este poemario era simplificar la línea emprendida en

el libro anterior: Animal de humo. Este es un

libro unitario y que trata de encontrar las bases purificadoras del lenguaje,

dividido en tres segmentos, se pregunta por las respuestas obsesivas del

destino del hombre en un mundo áspero.

Se

produce, por tanto, un salto al vacío, un salto hacia la suspensión del

lenguaje, como afirma Barthes en El grado

0 de la escritura, no crear lenguaje ni engendrarlo, suspenderlo.

Otra de las referencias principales de mi

poesía es la breve y hermosísima obra de Juan de Yepes, san Juan, una

referencia continua en mi escritura, un clásico que siempre enseña una lección

no vista. Tópicos como la cortedad en el

dezir, o el no sé qué que queda balbuciendo, lo no revelado en esos tus ojos deseados…ofrecen una

triple vía de conocimiento hacia el sentimiento poético: por una parte, una vía

revolucionaria de poesía religiosa, peligrosa en el contexto de la España de la

segunda mitad del S. XVI, una España ultra religiosa que cierra las puertas a

todo lo externo y donde la poesía del místico carmelita supuso un mazazo al

poder establecido durante el reinado de Felipe II, una obra que le supuso una

vida de cárcel y condena, así como el exilio a las Andalucías cuando reformó

parte de las cuarenta estrofas que compondría el Cántico.

La obra de san Juan también puede entenderse

como una vía de conocimiento, no ya hacia lo divino, sino como una línea de

aproximación hacia el fenómeno poético, hacia la creación pura, el discurso se

desviste de accidente y se convierte en sustancia, sustantivo, acto, hecho.

Aborda el misterio de la creación poética, o el misterio de la creación, tan

solo, estableciendo una contradicción paradójica entre lo que se puede

escribir, lo inefable, el silencio, la nada y lo que reside más allá de lo

visto por nuestros más que mermados sentidos en este mundo que el hombre apenas

comprende, y esta es una línea que crea y destruye el mensaje poético: nada puede

existir más allá del lenguaje poético, o más que existir, parece residir

momentáneamente vibrando tan solo en el discurso poético, nada hay antes y nada

hay después de lo que se escribe. Lo enunciado por Juan de la Cruz parece

entonces un monumento a la existencia y apunta certeramente hacia las más que

contradictorias fuentes herméneuticas y epistemológicas de la propia poesía: su

epifanía y exégesis.

Por último, otro de los grandes logros del

carmelita es el más que acertado uso del lenguaje en un momento en el que la

zozobra lingüística era evidente en un siglo convulso cuando las bases del

lenguaje poético había sido ligeramente esbozadas por la poesía de Garcilaso,

por Manrique, por Mena, ya muy alejadas las lecciones de Juan Ruiz o de Berceo.

Otro de los libros que influyeron de forma

decisiva en este poemario es la breve obra de Michel Foucault: El orden del discurso, donde se trata la

Verdad como constituyente directo de la realidad. Este mundo se construye

supuestamente mediante la Verdad, nos basamos en ella, el discurso de la poesía

no es ajeno a esa finalidad, el mensaje poético es cierto, es verdadero. Todo

discurso es verdad hasta que es utilizado por el poder con fines manipuladores

como sucede en los actuales sistemas políticos que declaran instalarse en la

más absoluta democracia, pero que tienen mucho cuidado a la hora de establecer

unos códigos de tratamiento de la imagen, así como del contenido de las informaciones

que se vierten hacia el público, o las más que dudosas formas de interacción de

la población. Que es a lo que parece que se ha relegado en estos últimos años

de economía política y consumismo

desaforado a una población que no encuentra formas de establecer un diálogo con

aquellos que nos gobiernan, por ello, la poesía se establece como el último

reducto original que se puede acometer desde diferentes posicionamientos, pero

que no puede evitar sobre todo ser verdadera en cuanto que no sirve a nadie, sino

a sí misma.

Esta poesía es más pura si se escribe desde

el discurso del loco o desde el sesgo inocente de la infancia que parece

residir fuera de este sutil equilibrio entre la realidad y la ficción. De eso

habla Foucault en su obra, así como de las sustancias estimulantes que hacen

suspender el juicio de forma improvisada y te acercan a ver la realidad de otra

forma única porque invierte el tiempo o los sentidos en la línea de Kubla Khan de Coleridge o Los paraísos artificiales de Baudelaire

que en este momento no nos interesan.

Otro de los libros y las lecturas que

influyeron en la formación del poemario, o que después ayudaron a fijar sus

bases conceptuales y que, por tanto, me ayudaron a repasar y a entender de otra

manera el poemario, es la obra de Roland Barthes, El grado 0 de la escritura, que me ayudó a comprender el discurso

de este poema extenso como un intento de suspender el lenguaje y despojarlo del

significado literal que aparece ligado de forma natural a las palabras; lo que

pretendía era crear un discurso que subvirtiese el discurso tradicional, a

veces, forzando la sintaxis hasta extremos casi ilegibles, otras, forzando el

léxico hasta perder su valor referencial y que signifique tanto como una nota

mal tocada en una partitura pero que chirríe y halle un camino nuevo en la

expresión y en la sonoridad del poema.

Mención aparte merece el poeta zamorano

Claudio Rodríguez, miembro de la generación del medio siglo, a pesar de que no

me guste hablar de generaciones o, incluso, de poetas, casi mejor de poemas,

porque la realización personal subjetiva del texto escrito pertenece al mundo

del milagro en el que se inserta la poesía, en ese punto mágico que defendía

con vehemencia mi muy admirado José Viñals, la poesía se instala en lo divino,

trae el misterio de la creación al mundo y lo hace visible, sensible, la

palabra preñada, de María Zambrano, el logos espermático, y de ahí, a Claudio

Rodríguez, la semilla, la simiente, lo que se crea de forma autónoma y se da,

como el trigo en el campo. Su obra, sus cinco libros publicados han sido una

influencia antes y después de la publicación y preparación de este poemario. La

referencia exacta de la que saqué el

título procede del poema “A las golondrinas”, del libro Conjuros, de 1958.

¿Por qué no hay nada que huya?

Otra obra capital, hablo de Obra en general,

es la influyente presencia y lectura del poeta jienense Manuel Lombardo Duro, que

condensa como nadie todos los intereses éticos y estéticos que a mí, como

poeta, me preocupan. Su investigación en torno al silencio, a la palabra, a los

límites de la creación, su radical mensaje desde la insobornable presencia de

su poesía me abre caminos intransitados hasta ahora y no tratados por mi

poesía.

Otra lectura que influyó en la escritura o la

recepción estética del mismo fue la de Ludwig Wittgenstein cuyo

Tractatus logicus-philosophicus fue

un descubrimiento hace muchos años sobre lo ilegible y la forma de entender lo

que es inefable y la conveniencia de enunciarlo o la necesidad de entender las

verdaderas funciones del lenguaje poético y su materialización tanto en el

discurso de poder del aparato gobernante como su realización intelectual y

estética en el plano poético.

Libro lento en su realización, ha tardado

nueve años en publicarse y, en muchas ocasiones, lo di por perdido. Lo que

tenía muy claro era que quería hacer una poemario diferente a los tres

anteriores que se insertaban en un discurso cercano al realismo tradicional y que respondían a las

preguntas propias de una edad y de una época, siguiendo corrientes naturalistas

que llevaban al poema a espacios narrativos y prosísticos y que con el tiempo,

he ido depurando, tratando de cultivar una estética más cercana al simbolismo

de raigambre alucinado, siguiendo la línea de la sugerencia, de la música

apagada, aquella que trabaja pocas notas, en una supuesta sencillez que

encierra un recorrido sentimental que anteriormente se escondía en una

experiencia de las palabras, pero no del sentimiento y mostrar un camino que

permanecía escondido y que yo he querido desvelar en este y en otros poemas que

vendrán.

Este poemario adopta entonces una forma que

no tiene que ver con el surrealismo, que tiene que ver con el irracionalismo, a

veces, expresionista, harto el poeta de fatigar las directrices de un discurso

apocado y de estética burguesa que pretende consolidar un discurso bien

pensante en poesía lo cual es la muerte de la misma, ya que el discurso poético

debe ser el que no celebra sino el fracaso de estas sociedades encumbradas en

el éxito cuando hay tan poco que celebrar.

Tratar de subvertir el discurso poético,

transformarlo en un antidiscurso que poco tenga que ver con el discurso formal

de la poética tradicional, de ahí los errores forzados a lo largo del libro que

suponen el rechazo a la sintaxis.

Es un intento también de superación de la metáfora y arraigo en la

capacidad simbólica de la poesía, libro de visiones, de imágenes, que trata a

la Naturaleza como el único constructo verdadero del mundo. Libro que descubre

o indaga en los límites del discurso poético y explora en el silencio, el vacío

y la nada. De ahí que en estos versos se trate a la Naturaleza como una forma de conocer el mundo que queda plasmado en la poesía, o la Naturaleza como el único lugar que ha encontrado todas las respuestas que el hombre no ha sido capaz de responder.

Comentarios

Publicar un comentario